食べちゃいけないモノ

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

分子栄養学を学んでいると

『避けた方が良いもの』

という話がよく出ます

まずは、一例としてご紹介しますね

【避けた方が良いもの】

・甘いもの

・加工食品

・悪い油

→トランス脂肪酸は✕

→オメガ6系(サラダ油など)は少なめに

・グルテン

・カゼイン

・マグロなどの大型魚

(水銀の蓄積が多いため)

・カフェイン

・アルコール

【全てを避けて通れます??】

ずらーっと並べただけでも

もうイヤになってませんか?

時間とお金に余裕があって

お抱えのシェフが毎食を用意してくれるなら良いですけどね

仕事が遅くまでかかって疲れて帰るときには

スーパーのお惣菜やコンビニ食

加工されたハムやベーコン

冷凍食品にお世話になることもあるでしょう

飲まなきゃやってられない日だってあります

【一口も食べちゃいけないのか】

例えば短期間に体質改善をしたいとか

アレルギー反応が出るという方は

きっちり避けないといけないですが

多くの人にとっては

「食べちゃいけないモノ」は無くて

「食べ方」や「量」の問題で

体に悪影響が出ている場合がほとんどです

逆に言うと

どんなに体に良いと言われるものでも

「食べ方」や「量」によっては

体に悪影響が出ることがあるという事です

【まずは敵を知ることから】

毎日あなたの体に加わる刺激には

いろいろなものがあります

そして

からだの不調のほとんどは生活習慣から来る

仕事中の姿勢や家の中の温度環境

通勤にかかる時間や対人関係、運動習慣

そして「よく口にするもの」

「体に良いと信じて毎日摂っているもの」や

「好きだから、つい毎日摂っちゃうもの」

思い浮かべてみてください

あ・・・(笑)

(ビールにペッパー振ったら美味しかったな)

【敵かな?味方かな?】

確認する方法は簡単です

よく口にするものを

まずは2週間やめてみる

(食べ物、飲み物、健康食品、サプリなど)

体の調子に変化が出たかを観察

ポイントは

・肌の状態

・体のだるさ

・睡眠の質や寝起きの状態

・お通じの状態

その他にも、細かくみておくと良いです

そして

2週間ぶりに再び食べて、体を観察

食べない時期の方が調子が良ければ

それは自分に負担をかけていたとわかりますね

【ポイントは摂る量】

自分の体に負担をかけているものがわかったら

「毎日」「大量に」

を卒業しましょう

自分の体調と相談して

たまに摂るくらいは問題ないです

好きな物、美味しいもの

ちょっとラクさせてくれるもの

こころの栄養になるもの

とは上手に付き合っていきましょう

【昨日から「ビール絶ち」始めました】

(目標は10日間←自分に甘い)

南の谷の鍼灸院 南谷望

「こころ」とは

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

毎週火曜日に治療スタッフとして通っている

横浜市鶴見区の太鼎堂鍼灸院では

月に1回「院内研修」なるものが行われます

【今回のテーマは『こころ』】

「こころ」は目に見えないので

治療の前と後で、どんな変化があったのか

客観的に評価(確認)ができなければ

その治療がこころに届いたのかはわからない

東洋医学は

見えるものを通して、見えないものをみる

ひとの体は、弱いところ・悪いところを

無意識のうちに体の中心軸に寄せようとします

たとえば

胃が痛い時に背を丸めるのは

「胃を守りたい」という『こころ』が

そうさせてると考えられます

こころが影響している「からだ」「姿勢」の状態から

その人が抱える問題をみて

治療後に変化した「からだ」「姿勢」から

こころへの影響をみる

というお話でした

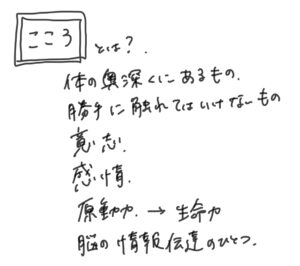

【そもそも『こころ』とは?】

講義の中で

「『こころ』って何だろう?」

という問いかけがありました

みなさんはどう考えますか?

『こころ』って何だと思いますか?

この問いかけには正解も不正解もないので

自由に考えてみてください

ちなみに

私が講義中に書いたメモがこちら

書いた順番も含めて

実に私らしいなと笑ってしまいました

①[体の奥深くにあり、勝手に触れてはいけないもの]

他人に踏み入られたくない

傷つけられたくない

私の打たれ弱さはこういうところにあって

だからこそ、出会う人のこころも大切にしたいと思う

②[意志(意思)・感情]

中医学の「五神・七情」につながる考え方

③[原動力→生命力]

からだを動かす原動力であり

生命力のあらわれ、と言える

④[脳の情報伝達のひとつ]

分子栄養学の目線で考えれば

感情や精神状態も脳の中の神経伝達物質による

情報伝達のひとつ

こころもからだの一部

【こころ、について話し合ってみる】

この話をヨガの先生にしたところ

先生は「こころ」を客観的にとらえていて

私の主観的なとらえ方とは対照的でした

みなさんの思う『こころ』について

ぜひ教えてください

【打たれ弱い自分からまだ卒業できない】

南の谷の鍼灸院 南谷望

元気labカラダの取説⑳

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

友人(2児の母)の2022年目標が

「にこにこ母さんになる」なんだとか

前に 不機嫌の「やまい」 というブログを書きましたが

イライラしたり怒りっぽくなるのは

生命力の低下によって

「コントロールが効かなくなってる状態」

私の友人も

なんだか余裕がなくて

「早くしなさい」と怒ってしまったり

子供が話しかけてきても

「後にして」と遠ざけてしまったり

うまくいかないな、、という事があったようで

今年は、お家でにこにこして過ごしたい

と思ったようです

にこにこ母さんがいる家と

ぷんすか母さんがいる家では

どっちの家族が元気になるかは明らかですよね

私も、友人の体調管理を手伝って

家庭円満→世界平和に貢献します(笑)

さぁ、毎日にこにこできるように

自分で自分を元気にするセルフケアの学び

元気ラボ「カラダの取説」シリーズ

→今までの投稿はコチラ

(2020年にFacebookで配信されていた動画の内容をご紹介しています)

2020/06/19配信

「week10指標あれこれ ~睡眠~」より

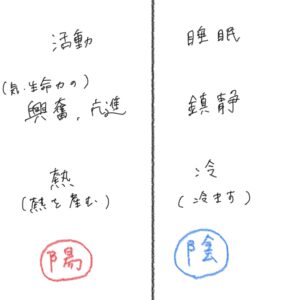

【カラダの活動量と熱量】

朝起きて→活動して→落ち着いてきて→睡眠→翌朝起きる

カラダの活動量は起床とともに高まり

日中の活動量が夜に向けて落ち着いて

眠りにつき、また翌朝起きて活動が始まる

体の熱も活動量に合わせて高まり

落ち着いていって、睡眠を通して適度に冷める

自然の流れも同じ

太陽が昇って、ゆっくりと大地が温まり

日が沈むと、大地は冷めていく

動物も植物もこの流れを受けている

夜に眠らないと、熱が体に溜まってしまうので

徹夜明けは身体が火照ったりのぼせたり

1.2時間しか眠れなかった時は、充分に体を冷ますことができず

起きたときに体がもわっと熱く感じたりする

【活動と休息はセット】

睡眠の状況は日中の活動に反映されます

質の良い睡眠で身体が適切に冷まされれば

翌日をスッキリとスタートさせられる

よく眠れず、熱を翌日に持ち越してしまうと

ずーっと走り続けている車のエンジンのように

オーバーヒートを起こしてしまう

ただ、休ませすぎると次に動かすときに

エンジンがかかりにくくなりますね

「陰と陽はバランスよく」が鉄則です

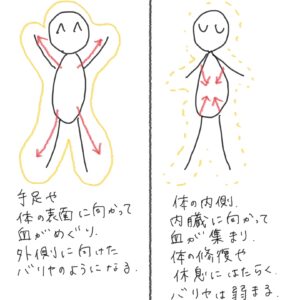

【気血のめぐり】

起きているときと眠っているときの

気血のめぐりについてまとめました

[起きているとき]

手足や体の表面に向かって気血がめぐる

外からの刺激に対するバリヤのようになる

[眠っているとき]

体の内側、内臓に向かって気血が集まり

組織の修復や、冷まして休める働きをする

外からの刺激に対するバリヤは弱まる

布団をかけずに寝ると寝冷えするのはこのため

夜にちゃんと眠れていないと

内臓の修復が間に合わず

翌日活動するための十分な熱を作り出せない

内臓のエネルギー不足が起こると

眠るときに気血を内臓にぐっと集められず

よく眠れない

・・・という悪循環に陥ります

次回は、良い睡眠と悪い睡眠について

カラダの取説を作るチェックポイントをお伝えします

【たかが睡眠されど睡眠】

南の谷の鍼灸院 南谷望

七草がゆ

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

1月7日は七草の節句

七種の若草を刻んでおかゆを炊いて

1年間の無病息災を願う

という習慣があります

そのむかし、

寒い冬には貴重だった新鮮な青菜たちは

不足しがちな栄養を補ってくれたんでしょう

季節の物を食べるイベントには

必ず意味があるんですね

今は、こんなものがお手軽に手に入りますねー

(はるばる大分県から、よく来たねぇ)

野草!って感じがいいですね~

ベビーリーフやブロッコリースプラウトと同様

若い葉には栄養がぎゅぎゅっと詰まってます

人も、成長期のお子さんはエネルギーのかたまりですからね

若いって素晴らしい☆

そんなことを考えながら

七草をザクザク刻んで、ぐつぐつ煮て

オートミール七草粥にしていただきました~

青菜好きには嬉しい、爽やかな香りを楽しみました

日々の食事がマンネリ化しないように

こういう風習やイベント食には

軽やかに乗っかるタイプです(笑)

みなさんはどんなお正月を過ごされましたか?

季節の物、旬のもの情報ぜひ教えてくださいね

【炊飯器がないので、お米が家になかったよ】

南の谷の鍼灸院 南谷望

元気lab「カラダの取説」⑲

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

年末年始に両親に鍼灸治療をする機会があり

元気すぎる6~70代の体に驚きました

(たぶん、私より元気な体してる・・・)

体調に悩みのある方は、あちこち冷えて硬く、押すとイタイ・・・

だんだん元気になってきて「不調はないけどメンテナンス」という段階になると、お腹でも手足でもどこを触れても『あたたかくて柔らかい』体になってきます

生まれたての赤ちゃんってポカポカでふわふわですよね

「生命」ってあたたかいんです

(あ、年末に姪っ子が生まれました。)

生命力あふれる両親の体に安心するとともに

私ももっと元気でいなきゃと改めて思いました

みなさんも一緒に「自分で自分を元気に!」していきましょうね

元気ラボ「カラダの取説」シリーズ

→今までの投稿はコチラ

自分で自分を元気にするセルフケアの学び

(2020年の春にFacebookで配信されていた動画の内容をご紹介しています)

さて前回は「指標あれこれ~おしっこ~」

体から出る液体(汗や尿)はその量だけでなく

「どんなかんじか」によっても体調(生命力の状態)が推測できるというおはなし

今日は

・おしっこの質(性状)の違いからみる体の熱の状態

・元気な時のおしっこってどんな感じ?

についてです

【カラダから出る液体は熱の調節をする】

・口から入って胃腸を通り、肛門から出る

・膀胱から尿道を通って出る

このふたつのルート

『体の内側にありながら、体の外である』

この感じ、イメージできますか?

『ちくわやドーナツの穴は「中身」じゃない』

なんて例えられたりしますね

(画伯が描くとこんな感じ 笑)

つまり、おしっこが膀胱に溜まってるときは

「体の外側に水が接している」状態

洗面器に水をはって手を浸しているのと同じ、と考えましょう

そうです、体の熱を奪われるってことです

やけどをして、手が熱い時には「冷ます」

手が熱くないのに水につけると「冷える」

ですね

体の状態によって、その水が必要な時もあれば

ないほうがいい時もあるわけです

【おしっこはあたたかい】

水って言ってもおしっこってホカホカだよね

と思った方、いいところに注目しましたね

これはすでに

「カラダの熱を受け取った状態」なので

おしっこが温かいぶん、体の熱は減っているとみることができます

尿を外に出す=体の熱を外に出した

ということ

つまり、おしっこの回数からも、体内の熱の状態がみえてきます

【頻尿(回数が多い)】《冷えている》

体内に水を置いておくと熱が奪われてしまう

溜めておけない

すぐ外に出したい

【回数が少ない】《熱がこもっている》

体内に水を置いて、たくさん熱を持っていってほしい

溜めておきたい

しばらく出さないでおきたい

【元気な時のおしっこは?】

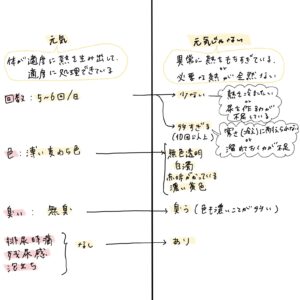

元気な時とそうでない時の違いをまとめました

こちらを参考に日々のおしっこ観察をしてみてくださいね

忙しくてよく眠れなかった日

たっぷり休んだ3連休の後

どんな違いがあるでしょうか?

【泡立ちなんて気にしたことなかったよ】

南の谷の鍼灸院 南谷望