ちょっと昔話を

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

日曜日に治療を受けた方が

「これでまた、明日から頑張れる~」

と言って帰られたことがありました

この一言が聞きたくて、この仕事を始めたんだよなぁ

ということで

今日は、私が鍼灸師になったきっかけのお話

中学、高校と放送局(放送部)に所属していて

ラジオドラマやドキュメンタリー録ったり

TVも好きで、卒業後の進路を考えたときに

「好きな事を仕事にしたいな」

「プロデューサーより、技術さんがいいな」

と思い、東京の専門学校に進学

MVやCMの照明技術の会社に就職し

3年後にはフリーランスに転向

思い返せば14年間も映像業界にいました

いい仕事をすれば次につながり

どんどん忙しくなって

やりがいと達成感で常にハイな状態

そんな私のスイッチをオフしてくれたのが

マッサージでした

次の打ち合わせまで2時間あるから

90分マッサージを受ける

深夜に帰宅する途中で

朝まで開いてるマッサージ店に寄る

「これでまた、次の仕事も頑張れる!」

頑張らない

頑張りすぎない

これも大事だけど

やりたいことを思いっきりやる

任された仕事を全力でやり抜く

このことで得られる達成感や自己肯定感は

心を強く豊かにしてくれる

そのためには「元気なわたし」が必要

10年前の私を支えてくれたマッサージ師さんたちのように

私も誰かの支えになれるかしら

「好きなことを仕事にしたい」

「自分の手で、何かを生み出したい」

18歳の私の気持ちは

20年以上たった今も変わってないみたいです

あなたにとっての

「自分が元気になれるところ」は?

それは

場所かもしれないし

人かもしれませんね

【もちマッチョと細マッチョ】

南の谷の鍼灸院 南谷望

(体重差8㎏ 笑)

今年の節分は

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

春夏秋冬

4つの季節を分ける『節分』

その中でも、一年のはじまりと考えられていた『春』

『立春』の前日にあたる2月の節分は

特に大切にされてきたようです

みなさん、昨日はどんな日でしたか?

私は今朝、ごみを出そうと外に出たら

・・・豆まかれてました(笑)

ありがとう

福は内・・・

もともとは鬼(悪いもの)を追い出そう

という風習で

「魔を滅する」→「豆(マメ)」を食べよう

という説もあるそうです

私は昨日、豆を煮て食べました

大豆の水煮、ひじき、れんこん、人参、さつま揚げ

ガツンとメインになるおかずじゃないけど

一口でたくさんの具材が入る副菜があると

食卓がちょっと豊かになりますね

副菜作り置きができると

「今日の私、ちょっと元気だな」

とわかります

これが

私のカラダの取説の1ページです

昨日はお休みだったので

午前中に鍼灸治療を受けに行き

午後はDVDを観ながらひたすらクッキング!

茶色い副菜もたくさんできました(笑)

大豆とひじきの煮物

牛しぐれ煮

れんこんきんぴら

季節のもの、食べてますか?

みなさんの節分エピソードも

ぜひ教えてくださいね~

【なんと禁酒11日目!まだ続けます!!】

南の谷の鍼灸院 南谷望

元気lab「カラダの取説」㉑

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

なんだかまわりでベビーブームが起きていて

30代後半女性が元気に出産&子育てしてます

(尊敬しちゃう!)

先日も、幼なじみの産後ケアで往診して

生後2か月の赤ちゃんの

ギャン泣き→ミルク→( ˘ω˘)スヤァ

に、すっかり元気をもらっちゃいました

さて今日は

元気ラボ「カラダの取説」シリーズ

→今までの投稿はコチラ

(2020年にFacebookで配信されていた動画の内容をご紹介しています)

寝る子は育つ!!

睡眠について、前回のつづきです

【前回の復習から】

からだの気血のめぐりは

起きて活動しているときは体表に向かい

全身を温めるとともに、外側のバリアになる

眠っているときは、内臓に集まってきて

修復したり、冷まして休めたりする

大地も空気も

昼に温まり夜に冷めるのが、自然なこと

昼に活動しすぎたり

夜にちゃんと眠れていないと

からだに熱が溜まりすぎてしまう

睡眠の質からも、体の熱の具合がみてとれる

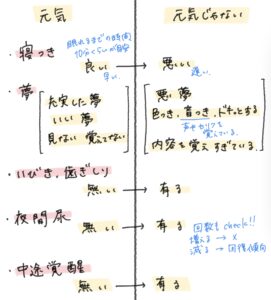

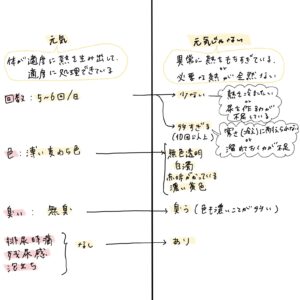

【元気な時の睡眠とは?】

元気な時とそうでない時の睡眠の違い

チェックするポイントはこちら

①寝つき

理想は10分程度ですが

「酔って寝落ちするので寝つきがいい」

という方は

気絶してるだけなので要注意(笑)

寝つきが悪いのは

手足や脳に集まった気血を

内臓に向かって戻す力が弱い

とみることができます

②夢

ほとんど覚えていない、見ない

見たとしても充実したり楽しい夢はok

悪夢はもちろんですが

リアルすぎる夢や

色や音、内容を覚えすぎているときは

脳がうまく休めていない

冷ませていないサインです

③いびき・歯ぎしり

脳の充血→のぼせがあると

鼻腔・口腔粘膜にも血液が集まりすぎる

その結果、鼻の毛細血管がむくんだように膨らみ

鼻の中が狭くなる→いびきをしやすくなる

寝起きの鼻血なんかも、のぼせを疑います

「いびき・歯ぎしりするタイプ」ではなく

生命力が低下して、のぼせがおきているから

いびきや歯ぎしりになるんだな、と考えます

④夜間尿(夜中にトイレに起きる)

指標「おしっこ」でも書きましたが

膀胱におしっこを溜めておけないのは

からだの冷えのあらわれです

夜間尿があるひとは

回数もチェックしましょう

回数が減ってきた

→冷えが解消してきた

というわけです

⑤中途覚醒(夜中に起きる)

小さなお子さんがいたりして

心配で起きてしまうという方は・・・

今だけです!他のところで体力温存して

お子さんの成長を見守りましょうね

それ以外で

ちょっとした物音で起きてしまうのも

のぼせのサイン

脳が刺激に過敏な状態なので

適度に冷ませていないことがわかります

【理想の睡眠時間は】

「睡眠時間は〇時間」というのは

一律には決められないものです

目覚めの爽快感や

身体の調子を見て

「私はこのくらい眠ると調子が良いんだな」

を見つけます

(これが、『カラダの取説』になります)

いままでご紹介してきた

・体をすみずみ触ってチェック

・汗のかき方

・おしっこの状態

・やる気や精神的なゆらぎ

などを基準にすると

どのくらい寝ると調子がいいかが見えてきます

【みんなに共通するポイント】

『その日のうちに寝る』

これは、どうやら万人共通のポイントのようです

お仕事の内容によっては、夜に眠るのが難しい方もいますが

「夜に寝た方が回復する」

という事は覚えておいてくださいね

昼に活動して夜眠る

自然の流れに沿う事が大切です

例えば23時までには寝る

疲れが強い日は22時までに寝られるよう

その前のスケジュールを調整する

これを目指して

からだの回復力を実感してみてくださいね

【9時間眠ると絶好調!】

南の谷の鍼灸院 南谷望

食べちゃいけないモノ

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

分子栄養学を学んでいると

『避けた方が良いもの』

という話がよく出ます

まずは、一例としてご紹介しますね

【避けた方が良いもの】

・甘いもの

・加工食品

・悪い油

→トランス脂肪酸は✕

→オメガ6系(サラダ油など)は少なめに

・グルテン

・カゼイン

・マグロなどの大型魚

(水銀の蓄積が多いため)

・カフェイン

・アルコール

【全てを避けて通れます??】

ずらーっと並べただけでも

もうイヤになってませんか?

時間とお金に余裕があって

お抱えのシェフが毎食を用意してくれるなら良いですけどね

仕事が遅くまでかかって疲れて帰るときには

スーパーのお惣菜やコンビニ食

加工されたハムやベーコン

冷凍食品にお世話になることもあるでしょう

飲まなきゃやってられない日だってあります

【一口も食べちゃいけないのか】

例えば短期間に体質改善をしたいとか

アレルギー反応が出るという方は

きっちり避けないといけないですが

多くの人にとっては

「食べちゃいけないモノ」は無くて

「食べ方」や「量」の問題で

体に悪影響が出ている場合がほとんどです

逆に言うと

どんなに体に良いと言われるものでも

「食べ方」や「量」によっては

体に悪影響が出ることがあるという事です

【まずは敵を知ることから】

毎日あなたの体に加わる刺激には

いろいろなものがあります

そして

からだの不調のほとんどは生活習慣から来る

仕事中の姿勢や家の中の温度環境

通勤にかかる時間や対人関係、運動習慣

そして「よく口にするもの」

「体に良いと信じて毎日摂っているもの」や

「好きだから、つい毎日摂っちゃうもの」

思い浮かべてみてください

あ・・・(笑)

(ビールにペッパー振ったら美味しかったな)

【敵かな?味方かな?】

確認する方法は簡単です

よく口にするものを

まずは2週間やめてみる

(食べ物、飲み物、健康食品、サプリなど)

体の調子に変化が出たかを観察

ポイントは

・肌の状態

・体のだるさ

・睡眠の質や寝起きの状態

・お通じの状態

その他にも、細かくみておくと良いです

そして

2週間ぶりに再び食べて、体を観察

食べない時期の方が調子が良ければ

それは自分に負担をかけていたとわかりますね

【ポイントは摂る量】

自分の体に負担をかけているものがわかったら

「毎日」「大量に」

を卒業しましょう

自分の体調と相談して

たまに摂るくらいは問題ないです

好きな物、美味しいもの

ちょっとラクさせてくれるもの

こころの栄養になるもの

とは上手に付き合っていきましょう

【昨日から「ビール絶ち」始めました】

(目標は10日間←自分に甘い)

南の谷の鍼灸院 南谷望

「こころ」とは

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

毎週火曜日に治療スタッフとして通っている

横浜市鶴見区の太鼎堂鍼灸院では

月に1回「院内研修」なるものが行われます

【今回のテーマは『こころ』】

「こころ」は目に見えないので

治療の前と後で、どんな変化があったのか

客観的に評価(確認)ができなければ

その治療がこころに届いたのかはわからない

東洋医学は

見えるものを通して、見えないものをみる

ひとの体は、弱いところ・悪いところを

無意識のうちに体の中心軸に寄せようとします

たとえば

胃が痛い時に背を丸めるのは

「胃を守りたい」という『こころ』が

そうさせてると考えられます

こころが影響している「からだ」「姿勢」の状態から

その人が抱える問題をみて

治療後に変化した「からだ」「姿勢」から

こころへの影響をみる

というお話でした

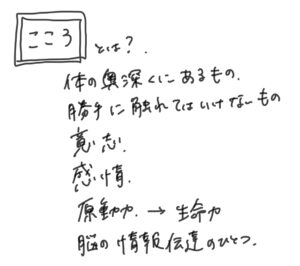

【そもそも『こころ』とは?】

講義の中で

「『こころ』って何だろう?」

という問いかけがありました

みなさんはどう考えますか?

『こころ』って何だと思いますか?

この問いかけには正解も不正解もないので

自由に考えてみてください

ちなみに

私が講義中に書いたメモがこちら

書いた順番も含めて

実に私らしいなと笑ってしまいました

①[体の奥深くにあり、勝手に触れてはいけないもの]

他人に踏み入られたくない

傷つけられたくない

私の打たれ弱さはこういうところにあって

だからこそ、出会う人のこころも大切にしたいと思う

②[意志(意思)・感情]

中医学の「五神・七情」につながる考え方

③[原動力→生命力]

からだを動かす原動力であり

生命力のあらわれ、と言える

④[脳の情報伝達のひとつ]

分子栄養学の目線で考えれば

感情や精神状態も脳の中の神経伝達物質による

情報伝達のひとつ

こころもからだの一部

【こころ、について話し合ってみる】

この話をヨガの先生にしたところ

先生は「こころ」を客観的にとらえていて

私の主観的なとらえ方とは対照的でした

みなさんの思う『こころ』について

ぜひ教えてください

【打たれ弱い自分からまだ卒業できない】

南の谷の鍼灸院 南谷望

元気labカラダの取説⑳

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

友人(2児の母)の2022年目標が

「にこにこ母さんになる」なんだとか

前に 不機嫌の「やまい」 というブログを書きましたが

イライラしたり怒りっぽくなるのは

生命力の低下によって

「コントロールが効かなくなってる状態」

私の友人も

なんだか余裕がなくて

「早くしなさい」と怒ってしまったり

子供が話しかけてきても

「後にして」と遠ざけてしまったり

うまくいかないな、、という事があったようで

今年は、お家でにこにこして過ごしたい

と思ったようです

にこにこ母さんがいる家と

ぷんすか母さんがいる家では

どっちの家族が元気になるかは明らかですよね

私も、友人の体調管理を手伝って

家庭円満→世界平和に貢献します(笑)

さぁ、毎日にこにこできるように

自分で自分を元気にするセルフケアの学び

元気ラボ「カラダの取説」シリーズ

→今までの投稿はコチラ

(2020年にFacebookで配信されていた動画の内容をご紹介しています)

2020/06/19配信

「week10指標あれこれ ~睡眠~」より

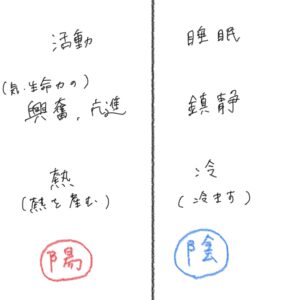

【カラダの活動量と熱量】

朝起きて→活動して→落ち着いてきて→睡眠→翌朝起きる

カラダの活動量は起床とともに高まり

日中の活動量が夜に向けて落ち着いて

眠りにつき、また翌朝起きて活動が始まる

体の熱も活動量に合わせて高まり

落ち着いていって、睡眠を通して適度に冷める

自然の流れも同じ

太陽が昇って、ゆっくりと大地が温まり

日が沈むと、大地は冷めていく

動物も植物もこの流れを受けている

夜に眠らないと、熱が体に溜まってしまうので

徹夜明けは身体が火照ったりのぼせたり

1.2時間しか眠れなかった時は、充分に体を冷ますことができず

起きたときに体がもわっと熱く感じたりする

【活動と休息はセット】

睡眠の状況は日中の活動に反映されます

質の良い睡眠で身体が適切に冷まされれば

翌日をスッキリとスタートさせられる

よく眠れず、熱を翌日に持ち越してしまうと

ずーっと走り続けている車のエンジンのように

オーバーヒートを起こしてしまう

ただ、休ませすぎると次に動かすときに

エンジンがかかりにくくなりますね

「陰と陽はバランスよく」が鉄則です

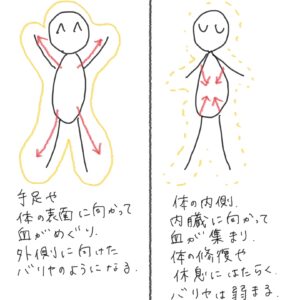

【気血のめぐり】

起きているときと眠っているときの

気血のめぐりについてまとめました

[起きているとき]

手足や体の表面に向かって気血がめぐる

外からの刺激に対するバリヤのようになる

[眠っているとき]

体の内側、内臓に向かって気血が集まり

組織の修復や、冷まして休める働きをする

外からの刺激に対するバリヤは弱まる

布団をかけずに寝ると寝冷えするのはこのため

夜にちゃんと眠れていないと

内臓の修復が間に合わず

翌日活動するための十分な熱を作り出せない

内臓のエネルギー不足が起こると

眠るときに気血を内臓にぐっと集められず

よく眠れない

・・・という悪循環に陥ります

次回は、良い睡眠と悪い睡眠について

カラダの取説を作るチェックポイントをお伝えします

【たかが睡眠されど睡眠】

南の谷の鍼灸院 南谷望

七草がゆ

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

1月7日は七草の節句

七種の若草を刻んでおかゆを炊いて

1年間の無病息災を願う

という習慣があります

そのむかし、

寒い冬には貴重だった新鮮な青菜たちは

不足しがちな栄養を補ってくれたんでしょう

季節の物を食べるイベントには

必ず意味があるんですね

今は、こんなものがお手軽に手に入りますねー

(はるばる大分県から、よく来たねぇ)

野草!って感じがいいですね~

ベビーリーフやブロッコリースプラウトと同様

若い葉には栄養がぎゅぎゅっと詰まってます

人も、成長期のお子さんはエネルギーのかたまりですからね

若いって素晴らしい☆

そんなことを考えながら

七草をザクザク刻んで、ぐつぐつ煮て

オートミール七草粥にしていただきました~

青菜好きには嬉しい、爽やかな香りを楽しみました

日々の食事がマンネリ化しないように

こういう風習やイベント食には

軽やかに乗っかるタイプです(笑)

みなさんはどんなお正月を過ごされましたか?

季節の物、旬のもの情報ぜひ教えてくださいね

【炊飯器がないので、お米が家になかったよ】

南の谷の鍼灸院 南谷望

元気lab「カラダの取説」⑲

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

年末年始に両親に鍼灸治療をする機会があり

元気すぎる6~70代の体に驚きました

(たぶん、私より元気な体してる・・・)

体調に悩みのある方は、あちこち冷えて硬く、押すとイタイ・・・

だんだん元気になってきて「不調はないけどメンテナンス」という段階になると、お腹でも手足でもどこを触れても『あたたかくて柔らかい』体になってきます

生まれたての赤ちゃんってポカポカでふわふわですよね

「生命」ってあたたかいんです

(あ、年末に姪っ子が生まれました。)

生命力あふれる両親の体に安心するとともに

私ももっと元気でいなきゃと改めて思いました

みなさんも一緒に「自分で自分を元気に!」していきましょうね

元気ラボ「カラダの取説」シリーズ

→今までの投稿はコチラ

自分で自分を元気にするセルフケアの学び

(2020年の春にFacebookで配信されていた動画の内容をご紹介しています)

さて前回は「指標あれこれ~おしっこ~」

体から出る液体(汗や尿)はその量だけでなく

「どんなかんじか」によっても体調(生命力の状態)が推測できるというおはなし

今日は

・おしっこの質(性状)の違いからみる体の熱の状態

・元気な時のおしっこってどんな感じ?

についてです

【カラダから出る液体は熱の調節をする】

・口から入って胃腸を通り、肛門から出る

・膀胱から尿道を通って出る

このふたつのルート

『体の内側にありながら、体の外である』

この感じ、イメージできますか?

『ちくわやドーナツの穴は「中身」じゃない』

なんて例えられたりしますね

(画伯が描くとこんな感じ 笑)

つまり、おしっこが膀胱に溜まってるときは

「体の外側に水が接している」状態

洗面器に水をはって手を浸しているのと同じ、と考えましょう

そうです、体の熱を奪われるってことです

やけどをして、手が熱い時には「冷ます」

手が熱くないのに水につけると「冷える」

ですね

体の状態によって、その水が必要な時もあれば

ないほうがいい時もあるわけです

【おしっこはあたたかい】

水って言ってもおしっこってホカホカだよね

と思った方、いいところに注目しましたね

これはすでに

「カラダの熱を受け取った状態」なので

おしっこが温かいぶん、体の熱は減っているとみることができます

尿を外に出す=体の熱を外に出した

ということ

つまり、おしっこの回数からも、体内の熱の状態がみえてきます

【頻尿(回数が多い)】《冷えている》

体内に水を置いておくと熱が奪われてしまう

溜めておけない

すぐ外に出したい

【回数が少ない】《熱がこもっている》

体内に水を置いて、たくさん熱を持っていってほしい

溜めておきたい

しばらく出さないでおきたい

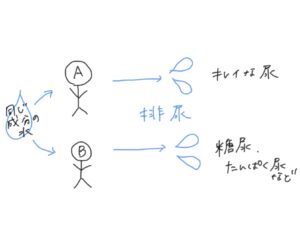

【元気な時のおしっこは?】

元気な時とそうでない時の違いをまとめました

こちらを参考に日々のおしっこ観察をしてみてくださいね

忙しくてよく眠れなかった日

たっぷり休んだ3連休の後

どんな違いがあるでしょうか?

【泡立ちなんて気にしたことなかったよ】

南の谷の鍼灸院 南谷望

元気lab「カラダの取説」⑱

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

「妊活に鍼灸が良いって聞きました」

と治療を受けに来てくれた方がいました

ふむふむ

それは良いことを聞きましたね^^

そうなんです

鍼灸の全身治療は

体の中で気の滞りが起きている所を見つけて

その渋滞を解消していくようなものです

全身すみずみ気がめぐっているカラダは

あたたかくて柔らかくて

赤ちゃんをお迎えするにはもってこいの状態

妊活だからと、お腹や足のツボだけあたためるのではなく

「元気なあなた」になるために

鍼灸治療はおススメなんです

そして、そんな方にも読んでいただきたい

元気ラボ「カラダの取説」シリーズ

→今までの投稿はコチラ

自分で自分を元気にするセルフケアの学び

(去年の春にFacebookで配信されていた動画の内容をご紹介しています)

2020/06/9配信

「week9指標あれこれ ~おしっこ~」より

【カラダを出入りする液体】

体に入る液体

・飲み物

・食べ物

体から出る液体

・汗

・尿

・不感蒸散(皮膚からもわんと蒸発したり、呼気に混じって外に出る)

「健康のために〇リットルの水を飲む」

など、体に入れる量ばかり注目されがちですが

出ていく量や性状、それによる体の熱の調節にも目を向けると

「自分の体の元気ぐあい=生命力の状態」が見えてきますよ

汗については前回⑰でお話しました

汗の量や、かき方で生命力の状態がわかりましたね

では、おしっこはどうでしょうか?

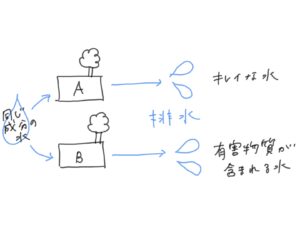

【工場排水と人の排尿】

例えば

同じ成分の水を供給された工場から出る排水が

キレイな物か、有害物質が含まれるか

同じ成分の水を飲んだ人のおしっこが

キレイな物か、糖尿やたんぱく尿か

工場のなか、体の中の働きに

何か違いがありそうですよね

では、ひとの体の中の働きの違いは尿検査をしないと確認できないでしょうか?

尿の成分がおかしくなる時って、昨日まで100%元気なカラダで

今日急に異常なカラダになったとは考えにくい

そういう尿が出てしまう体の状態に、少しずつ傾いてきた

と考える方が自然ですよね

体に起きているいろんな異状・不調のひとつのサインとして尿に変化があると理解して日々チェックしていると、検査で異常値が出る10歩手前、100歩手前で

「あれ?あまり元気じゃない方に進んでる?」

と気づいて、生活を軌道修正できそうですよね

元気と病気は突然切り替わるのではなく

グラデーションの中にあります

黒に限りなく近いグレーよりは

ほぼ白いグレーなあたりを歩きたいですね

次回の元気labでは、この続き

おしっこの質の違いで体の熱の状態を知る

元気な尿と元気じゃない尿の違い

をお届けします

【実は泌尿器科医の娘】

南の谷の鍼灸院 南谷望

感謝とともに1年を振り返る

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

こういうブログはもっと月末に。。。

とお思いでしょうが

思い立った時に言葉にするのが大切です

今朝は朝活ヨガの年内最終回でした

ヨガ業界では年末に「108回の太陽礼拝」をやるイベントがあるそうで

その短縮版として約4分の1の「25回連続 太陽礼拝」をしました

ただの持久戦ではなく

2021年を1月から順に振り返りながら2回ずつ×12か月=24回と

2022年を思いながらの1回で合計25回

スマホのカレンダーでざっと1年の出来事を振り返ってから始めました

すると

1か月ごとにいろんな人の顔が浮かんできて

1月は、あの人にありがとう

2月は、この人にありがとう

という気持ちで、最後までやりきることができました

(最後の2回は足がガクガクでしたが・・・)

かなり個人的なブログになっちゃいますが

ここにその気持ちを残しておきたいと思います

【1月】

撮影の仕事でお世話になってたプロデューサーのお姉さまに

ありがとう

治療院の開業に向けてお話を聞きに行き

「ビジネスとは」「事業を立ち上げること、続けること」「自分の魅力とは」

たくさんアドバイスをいただきました

【2月】

物件探しに難航して

3社目にお願いした不動産屋さんに

ありがとう

前の治療院の患者さんに紹介してもらった不動産屋さんと

雪の降る日に物件見に行ったりしました

最終的にはその方にはお願いできなかったけど

学芸大・都立大エリアを選択肢に入れてくれました

【3月】

2社目にお願いしていた不動産屋さんに

ありがとう

私の細かい希望を丁寧に聞き取ってくれて

最終的にこの物件を見つけて来てくれました

メールの端々ににじむ上品さが心地よかったです

【4月】

前職の恵比寿の治療院の先輩に

ありがとう

同じ店舗で働く主力メンバーが立て続けに独立を決めて

頼りの上司は育休中で、院長と後輩の板挟みになって

不安な気持ちを抱えながらも、私を送り出してくれました

【5月】

治療院の内装デザインをしてくれた若手デザイナーさんに

ありがとう

治療院に来てくれた人が

「かわいい!!落ち着く~」と喜んでくれる空間を作ってくれました

入り口にある看板もこの方の手作りです

【6月】

太鼎堂鍼灸院の内装を一緒にやり切った同僚に

ありがとう

そこしかないっていうお休みの日に

朝から晩まで漆喰塗ったりワックス掛けたり

一緒じゃなきゃあそこまで頑張れなかったな

【7月】

太鼎堂鍼灸院の院長に

ありがとう

自分の治療院をやりながら週1日だけ働かせてほしいという

ワガママを許してくれました

いまも毎週たくさんたくさん学ばせてもらっています

元気な人を一人でも増やすことでしかこの恩は返せません

【8月】

実家の家族に

ありがとう

1年半ぶりに帰省して会えました

開業に際してたくさん応援してくれたお礼を伝えられました

かわいい甥っ子姪っ子にもエネルギーをもらいました

【9月】

勉強会で一緒に学ぶ同期の女子に

ありがとう

技術の習得は一朝一夕にはできないもので

お互いの仕事が終わった夜遅くに練習を重ね

無事に試験に合格することができました

治療家としての年数も同じなので

お互いの臨床での悩みを話せるよき仲間です

【10月】

朝ヨガのインストラクターしてくれた友達に

ありがとう

「やってみたいなー」って言うだけで行動に移せなかった私を誘ってくれて

毎週の朝活ヨガを始めてくれました

運動習慣、早起き習慣ができただけでなく

ヨガを通して自分の心と向き合う時間が持てました

【11月】

誕生日会を企画してくれた飲み仲間に

ありがとう

引っ越ししてお家も遠くなっちゃったのに

こういうイベントごとの度に声をかけてくれる

あったかい仲間に心が救われます

【12月】

勉強会の講師の先生に

ありがとう

鍼の基本の「キ」から教えてくれた先生

絶対に追いつけないほど遠くを走っているけど

ちゃんとその背中を見せてくれて、未来に希望が持てます

【2022年】

「深める」年にします

今年出会ったたくさんの仲間との繋がりや

鍼灸の技術を「さらに深めて」

もっともっと強く優しくなることを、ここに誓います

【ブログを読んでくれたあなたに、ありがとう】

南の谷の鍼灸院 南谷望