元気lab「カラダの取説」⑭

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

みなさん「センキョ割」って知ってますか?

→一般社団法人 選挙割協会さんのHPはこちら

私も昨日来てくれた方に聞いて、初めて知りました

投票所で自撮りした写真or投票済み証明書がクーポンになって、対象店舗で使えるというしくみ

都道府県をまたいでも使えるんですって

なにそれ、おもしろ!!

(もっと早く知ってたら、お店として参加したかったなー)

そういえば昔

「選挙の日ってウチじゃなぜか 投票行って外食するんだ~♪」

って歌もありましたね(笑)

さて今日は

元気labシリーズです

→今までの投稿はコチラ

2020/05/27配信

「week7 指標あれこれ」より

week6「生命力の捉え方」の配信を観た方からの質問から

Q1:元気棒でトントンした後、はじめは痛くなかったはずのところが痛くなることはありますか?

→あります!実は、普段の治療でもこういう事はよく見られます

・生命力が低下する

→指標(体の異状)が増える

・生命力が回復する

→指標(体の異状)が減る

とお伝えしていますが

元気棒や鍼灸治療など、刺激を受けた後に指標が増えたときに考えられることは二つあります

①やまいが進んだ

②元気に近づいた

真逆のようですが、よくあります

だいたい②のことがほとんどです

元気棒をした後に痛いところが出てきた人は

「今までが、痛みを感じる感覚が弱っていた(感覚が鈍くなっていた)」

痛覚や触覚、他にも味覚嗅覚など、感覚を生じさせる力も『生命力』です

つまり

もともとそこには痛みを感じるものがあったのに

それが認識できないくらい生命力が低下していた

↓

鍼灸治療や元気棒の刺激を受けて生命力が回復して

異状がある場所の痛みを感じられるようになった

という事ですね

もっと生命力が回復すると、その痛みも消えていくものです

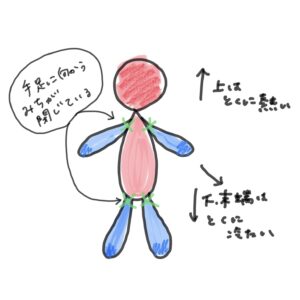

Q2:夫が仕事の忙しさとストレスで頭が熱くなり、顔がこわばることがあります。冷えピタを貼ってみても改善せず、ホームケアとしてできることはありますか?

→のぼせが起きているようなので「熱い頭を冷ます」というより「全身の熱を混ぜる」という刺激をしてみましょう

目や頭を使いすぎたりして

・首から上が熱い感じがする

・めまい

・耳鳴り

・頭痛

など、体の上の症状が出るときに、頭のてっぺんに掌をのせてみてください

次にその掌を前後左右にずらして比較してみると

頭のてっぺんがもわっと熱い→のぼせのサインです!

こんな時に、手足の温度と比べてみると

頭 →熱い

手足→冷たい

になっていませんか?

元気lab③「冷え・のぼせ・ほてりのセルフケア」でもお伝えしましたが

体の芯の冷え、内臓の疲れ(弱り)があると

なぜか体は手足の付け根(肩や股関節)のあたりをギュッと固く閉ざして

体幹の循環を優先しようとします

すると、手足に行くはずだった体のエネルギー(あたたかい「気」)は頭にばかり集まってしまいます

お風呂に溜めたお湯と同じで、上が熱くて下が冷たい状態になりますね

これがのぼせの状態です

この状態で頭に冷えピタを貼ってもなかなか効かないのは想像できましたか?

「頭が熱いから頭を冷やす」ではなくて

「体の熱が循環していないので、全身の熱をかき混ぜる」が正解です!

体の熱を循環させるチカラも『生命力』です

生命力を上げるには

ご存じ!《元気棒》ですね!!

今日のポイントは

【遠いところに刺激をする】

手足の先を中心にとんとん刺激をしてみます

頭に集まった気のエネルギーに

「ここは空いてますよ~」「こっちまで降りておいで~」と呼んであげます

片頭痛が「右側」に出ているときは「左足」

というように、上下左右でなるべく遠くです

夜に寝付けないお子さんも、のぼせが原因のことがよくあります

頭を触って熱がこもっていたら

優しく手足をにぎにぎと揉んだり、腕や足を末端に向けてさすってあげたりすると良いですね

のぼせは熱のかたより

熱いところを冷やすより、全身を混ぜるイメージで

遠いところに刺激をしましょう

今日のタイトルの「指標あれこれ」については

また次回お伝えしますね

【娘の腕に元気棒したら咳が弱まったよ、と言われました~】

南の谷の鍼灸院 南谷望

発酵三兄弟

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

私がハマっていてたびたびご紹介している

「塩こうじ」「醤油こうじ」に

この度、仲間が増えました

「醤(ひしお)」です

手前のちょっと大粒の子です

発酵マイスターの友達から頂きました!

(塩こうじと醤油こうじは自作です~)

塩こうじと醤油こうじは「米こうじ」を塩水や醬油に漬けて作りますが

ひしおは「豆こうじ」「麦こうじ」を醤油に漬けて作るそうです

(だから粒がちょっと大きいんですねー)

食べ方は

醤油味に合うものなら何でもいける!

冷奴や卵かけご飯のトッピング、野菜スティックのディップ

ほうれんそうのお浸しにもよく合いました

ちなみにこんな食べ方もアリですよ

どどーん!

ステーキです!!(牛肉赤身うまうま~)

発酵三兄弟にワサビと豆板醤も加えて

食べ比べしました

ちなみに、豆板醤も手作りで

材料の一つに「ひしお」が入っているので、お腹の中で「こうじ祭り」が開催されました(笑)

麹にはたくさんの「酵素」が含まれていて消化吸収を助けてくれます

(→お味噌のマルコメさんのHPがわかりやすい)

「カラダのためにタンパク質を摂ろう!」

と思って、お肉をもりもり食べるのはとっても良いんですが

タンパク質を分解して吸収するのにもエネルギーが必要で

ちゃんと吸収できなかったタンパク質は

未消化タンパクとして腸を傷つけてしまいます

体に良さそうな物、栄養豊富な物を

ただ口から放り込めばいいってわけではありません

消化の鉄則は

体温に近い温度のものを

いろんな食材を組み合わせて

よーく嚙んで

楽しく食べる!!

毎日の食事や味付けってワンパターンになりがちですよね

「最近食べておいしかったもの」を友達とシェアして

普段使わない食材や調味料を試してみると、腸内環境も変わるのでおススメです

【自家製甘酒を作るためホームベーカリーを買いました】

南の谷の鍼灸院 南谷望

東洋医学はファンタジーか学問か

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

随分とお堅いタイトルではじまりました(笑)

今日は12月並みの冷え込みだそうですが、みなさんお元気ですか?

私は昨日、狛江の鍼灸院で大師匠にあたる先生の治療を受けて、午後にはちょっくら往診をし、夕方から鶴見の太鼎堂鍼灸院で研修を受け、今朝は朝ヨガやって、、身も心もすこぶる元気です!!

【太鼎堂の院内研修】

毎週火曜は南の谷の鍼灸院をお休みにして、鶴見の太鼎堂鍼灸院で治療をしています

→ホームページはこちら

そこで、スタッフ育成(レベルアップ!)のための院内研修が始まりました

内容があまりにディープで最高だったので、そこで感じたことを少しお話したいと思います

(今日は鍼灸師向けのお話かも)

【東洋医学はファンタジーか?】

東洋医学の考え方で身体を診るというのは

見えないチカラを、物(見えている身体)をとおして理解していくことです

・足のツボに鍼をして胃の調子が良くなった

・手首のツボにお灸をして咳が治まった

こういうのは、何千年も前からの経験の積み重ねですね

では、同じツボに同じ道具を使って刺激をしているのに

あの大師匠先生と私で、効果に違いが出るのはなぜなのか?

ここを説明できるかどうかが

ファンタジーと学問の分かれ道なんだと思います

【学問ならば学んで習得できる】

東洋医学を語るうえで「気」の概念は無視することができないので

ここはやはり「気」をどれだけ扱えるか、というところにかかってくるようです

(「そもそも『気』とは?」の話は、今日はしませーん)

(「『気』とかいう時点でファンタジーじゃん」と思う方は、ここから先は難しいかも)

体調がよかったり、良いことがあった日なんかに

「今日は良い治療ができそうな気がする」

「今日の治療はなんか感触が良かったな」

と感じることがあります

ただ、これがいつでも発揮できなければ、ただのラッキーパンチになっちゃいます

調子のいい日に来た患者さんはラッキーで

そうじゃない日に来たらハズレ・・・ってわけにはいかないので

私たち治療家は、安定して良いパフォーマンスができなければいけませんよね

気を扱う

集中力を最大限に高める

それをいつでも出せるようにする

それはテクニックであり、習得するためには練習が必要

【呼吸の練習】

集中力を高めることは、潜在意識にまで及んで

患者さんのカラダを五感で感じ、鍼をしながら変化を読み取っていく

その入り口として

まずは自分の呼吸を意識して、気の流れをとらえる訓練をしました

(これはもう、完全に『全集中の常中』を目指す行為 笑)

まだまだイメージしたところに呼吸を持っていけなくて、何度も何度も練習してますが

これができるとできないとでは、治療中の効果だけでなく治療後の「もち」が変わってくるんだとか

【東洋医学は学問である】

『気』の話って、どうしてもふわっとしたファンタジーに行きがちですが

こうやって師匠から弟子へ、先輩から後輩へと伝えていくことができれば

学問としてもっと広まっていけるんだと思います

「なんかツイてる!」

「お前もってるなー」

ってときは

気の流れがうまくいってるときなんですって

【私の人生、結構ツイてます】

南の谷の鍼灸院 南谷望

元気lab「カラダの取説」⑬

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

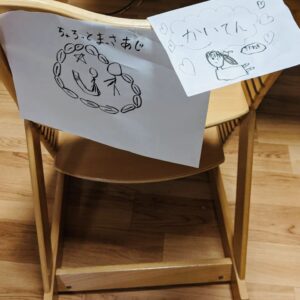

先日、小学1年生の女の子とそのママさんが鍼灸治療を受けに来てくれました

子どもは気の動きが盛んで、安定しにくいものです

熱が出たかと思うとすぐに下がってケロッとしてたり

ギャン泣きしてたと思ったらもう笑ってる、とかもそうですよね

お子さんの鍼灸治療は「腹八分」くらいで止めるのがポイントで、やりすぎは禁物です

そのため、ママさんたちにはお家でのケアのポイントなんかをお伝えしているんですが

ここのブログで紹介している『元気棒』のつかい方をお伝えしたら

なんと、娘さんがお家で「まっさあじ屋さん」をオープンしてくれたそうです!

泣けるーーーー

自分で自分を元気にできる

自分の家族を元気にできる

そんな人が一人でも増えますように!という願いを込めて

元気labシリーズです

→バックナンバーはこちら

前回は、

生命力についてのルールを整理して

・生命力が下がると体にいろんな異状があらわれる

・力は見えないので、目に見える「物」を通して生命力の状態を見よう

という話をしましたね

今日は「異状」の見つけ方をお伝えします

【今日はこの言葉を覚えてください】

体に現れる異状

生命力をとらえるチェックポイントのことを

指標(しひょう)

と言います

(ここテストに出まーす 笑)

【指標を意識して体を触ろう】

いままでにも、「カラダを触って硬さや冷たさに違いがあるか」を見てきましたね

これは、指標をとらえる練習でした

自分のカラダをチェックする指標をたくさん持っていれば

「今日、ここはok」「ここはちょっとおかしい」とみていって

すべての指標を総合して判断すると「昨日より今日の方が元気だな」「昨日より調子悪そうだな」がわかってきます

・冷え、熱感

・かたさ、張り、コリ、ゆるすぎる(ふにゃふにゃと力がない)

・色〈赤み、青白い、黒ずみ、紫がかっている〉

→赤ら顔や青白い顔、腰が黒ずんでる、唇が紫などなど

・動作不良(バンザイしたら片腕だけ上がりきらない、首を左右に倒すとイタイ、手足の指をぐーっと握ると曲がり切らないなど)

・精神的な問題(気持ちの波が大きい、落ち込みやすい、ハイになりすぎる)

ほかにも「花粉症、不眠、腰痛、咳、生理痛、、、、」気になる症状があれば、すべて指標です

触ってわかるものから、目に見えるもの、心のうちに感じるものなど、すべてが生命力をあらわしています

【アクションプラン】

何でも指標になると言われても、どこから手を付けていいのやら・・・

となると思うので、これから数回に分けて、いろんな指標の見方をお伝えしていきます

今日のアクションプランは『足の異状を見つけよう』

ポイントは

「冷え」「熱感」

「痛み」「かたさ」「むくみ」

左右の足で比べて、違いを感じてみましょう

「イタ気持ちいい」も指標になります

足首から先をチェック!

足の裏、足の甲、指、くるぶし(内・外)など

親指の先でギュギュっと押してみましょう

足の裏や足の甲は指の骨の間

足首はくるぶしやかかとの骨をぐるっと一周

足の指は爪の付け根や、指の間の水かき

なんかが反応が出やすいポイントです

足指の間の水かきは、足の表と裏→陰陽が交わるところなので要チェック!

足首を押して痛い人は、昔の捻挫の古傷が残っているかもしれません

左右の差をチェックしたら

(足に直接ペンでしるしをつけたりしてみて)

またまた登場!元気棒!!

気になるところにやってもいいんですが、今日はあえて「腕に」トントンします

指標から遠いところに刺激をすることで、気になる場所だけでなく、全身(生命力)に影響が出るのを感じてもらいます

しばらくトントンして、腕が気持ちいいなぁとか、ちょっと力が抜けるとか、体が温まる感覚とか、何か感じたら足の指標をチェック!

どうですか?

変わったところはありましたか?

はじめはわかりにくくても、続けていくうちにわかるようになります

触って異状を見つける「触診のチカラ」が育ってくるのです

指標をとおして生命力が上がってるのか下がってるのかわかるようになれば

「一般論の健康情報に踊らされる」ことから卒業できます

「納豆は体に良いらしい」

「毎日運動した方がいいらしい」

「お酒は控えた方がいいらしい」

本当にそうですか?

その刺激、自分のカラダに合ってますか??

自分に合った健康プラン=カラダの取説を作りましょう!

【私もまだまだ模索中!!】

南の谷の鍼灸院 南谷望

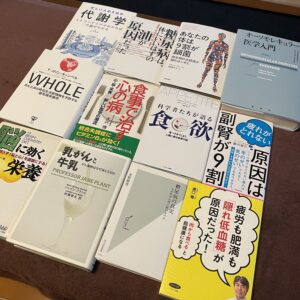

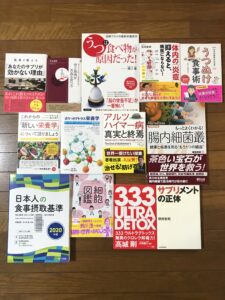

東洋医学✕分子栄養学

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

コロナ禍の巣ごもり生活で外食がほぼなくなり

毎日の食事について考え始めたころに

《東洋医学✕分子栄養学》という言葉に出会いました

島田力(しまだつとむ)先生が広めています

→島田先生のブログやYouTubeチャンネルはこちらから見られます

この先生は鍼灸治療家としての活動だけでなく

分子栄養学と東洋医学を掛け合わせて食事・生活指導をしたり

鍼灸学校で使う東洋医学の教科書を執筆しているちょっとすごい先生です

私も今年の春から島田先生の年間セミナーで

≪東洋医学✕分子栄養学≫を学んでいます

【分子栄養学とは】

ライナス・ポーリングという医学博士が命名した

「オーソモレキュラー」という医学です

からだに不足している栄養素を調べて、不足の根本原因を探り

最適量を投与することで病気の予防や治療をするものです

分子栄養学を用いた治療法が広まっていく中で流派のようなものが分かれていったようで、今ではいろんな考えを持った人が「分子栄養学」をうたっているのが現状です

そのせいか

「分子栄養学」で検索すると「_怪しい」「_トンデモ」なんてワードが出てきてしまったりします(笑)

【分子栄養学が怪しいと言われる理由】

「あなたはタンパク質不足だから、プロテインを飲みなさい」

「貧血には鉄サプリ!」

「このビタミンが足りてないからビタミン剤!」

このように、表面に出てきた不足データに対して単純にサプリを飲ませる

なんていうのはナンセンス

分子栄養学の知識をうまく使えてないために、効果が出ず

「効かない」「怪しい」「サプリ買わされた」

ってなっているんじゃないかと予想できます

(個人の見解ですが)

【東洋医学との相性】

例えば

「タンパク質不足」の検査結果があったときにプロテインを飲ませるのは

肩こりの人の肩を揉んだり、腰痛の人の腰にだけ鍼をするのと同じです

症状に対応するのではなく

原因を突き止めて対応するのが

東洋医学の「本治(根本を治す)」と同じ考え方ですね

なぜ、栄養の不足が起きてしまったのか

今のカラダは、不足したものを外から入れたら受け取れる状態なのか

しっかり見極めることが大切です

だからこそ、鍼灸師が分子栄養学を学ぶ意味があり、強みでもあります

【そんなわけで、学んでいます】

冒頭に紹介した島田先生のブログで

「最新版!分子栄養学を独学するならこの12冊が超おススメ」

こんな記事があり・・・

買いましたよ!12冊!!

読書の秋ですしね

ガンガン読みますよ~

・・・と、言いたいところですが

最新版、ということは、、あるんですよ、その前が

1年前にアップされた記事がこちら↓

「分子栄養学を本で独学するならこの13冊がおススメ」

昨年末にドカッと買いましたが

まだ7冊目と8冊目の途中・・・(泣)

年明けには、最新版に着手できるよう頑張ります!

5冊目の「うつぬけ食事術」は読みやすいのでおススメです♪

最初の13冊を読み終えたらレビュー書きますね~

【尊敬する先生たちはみんなめっちゃ読書家】

南の谷の鍼灸院 南谷望

不機嫌という「やまい」

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

みなさんのまわりに

「いつも不機嫌な人」

「すぐ怒る人」

いませんか?

これ、東洋医学では立派な「やまい」です

「易怒(いど)=怒りっぽい」「急躁(きゅうそう)=イライラする」という言葉があり、気の滞りが強い時にみられる症状とされています

南の谷の鍼灸院では、体の状態をすべて『生命力』ととらえ、『生命力が低下するといろんな症状が出て、生命力が回復すればそういった症状も出なくなる』とお伝えしています

(詳しくは【元気lab「カラダの取説作り」】シリーズをご覧ください)

『生命力の低下』は、言い換えれば

『体が疲れている』『弱っている』→『体が正常に機能していない』

ということです

「機嫌が悪い人」は、自分の機嫌(精神・メンタル)を、良い状態に保っていられないくらい生命力が低下している

と、見ることができます

自分でもよく分からないけど、小さなことで腹が立つ

生理前は常にイライラする

なんて人は、一度、鍼灸全身治療を受けてみてください

生命力が回復して、体が元気になると、自分の気持ちを安定させられる余裕が出てくるものです

【親子3人の不機嫌→上機嫌!】

父:腰痛、ひざ痛、顎関節症

母:難聴、肩こり、足の痺れ

娘:首肩こり、頭痛、耳鳴り

2週間おきに治療をしていたこんな親子3人ですが

たくさんあったお悩みも回を追うごとに少しずつ減っていきました

調子のいい日が続いていましたが、夏前くらいにお仕事の関係で海外と行き来することがあり、2か月ほど間が空いてしまいました

帰国後、2週間の自主隔離を経て久しぶりの治療をし

その次に来てくれた時、娘さんからの嬉しいお言葉

「日本に戻ってから、なんとなく家の中の空気がトゲトゲしてるというか、硬かったんですけど、治療を受けた後からみんなが柔らかくなった気がします。」

小さな不機嫌のやまいが消えて、お家のみんなが上機嫌でいられるようになったんですね

あなたのまわりの

不機嫌な人・すぐ怒る人は

「そういう性格」「イヤな奴!」じゃなくて

生命力が低下して、うまく自分をコントロールできなくなっているだけです

そんな人には

温かいものを摂って、いつもより1時間早く眠るだけでも生命力はちょっと回復するよって教えてあげてください

【不機嫌病が減りますように!】

南の谷の鍼灸院 南谷望

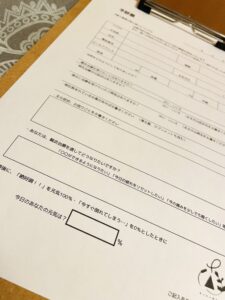

元気lab「カラダの取説」⑫

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

【あなたの元気は何%??】

南の谷の鍼灸院では

初めて来てくれた方に書いてもらう予診票の最後に

「今日のあなたの元気は?「 」%」

という項目があります

なんとなくやる気でないなー

とか

ちょっと調子いいかも

なんて時に、数値化してみるといいですよ

(手帳とかにメモしといて、数か月おきにみると面白い!)

私は、3月に太鼎堂鍼灸院の「元気になるお話会」(毎月第2木曜に開催してます!)で「元気何%?」と聞かれたときは

開業に向けての準備につまづいて疲れ果てていて「…45%」って答えました(笑)

そして、昨日も同じ質問をされて「70~75%」まで上がってました

(とはいえ、100%まではまだ遠い!もっと元気になるぞー!!)

【元気labシリーズです】

→バックナンバーはこちら

今日は

2020.05.20配信

week 6「生命力の捉え方」より

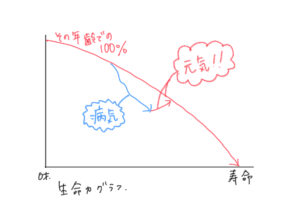

人の体調(生命力の状態)は、日々ゆらいでいて

その日の疲れ具合や季節の変わり目、天気などにも影響を受けます

なので、毎日100%!っていう人はなかなか出会うことがないですが

ふだんが50%くらいの人が、80~90%になると

2倍近く元気になるわけですから、日々の生活の質がガラッと変わります

よくあるのは

・新しく習い事を始めてみた

・家事の手際が良くなって、夕飯の品数が1品増えた

・家族に優しくできるようになった

などです

「できること」が急に増えるんですね

元気の「%」はスマホの充電に例えてみるとイメージしやすいです

充電100%の時と50%のときでは

スマホをみる回数、使うアプリ、動画の再生回数、ディスプレイの明るさなど

つかい方が変わりますよね

また、すぐ充電できる環境にあるかどうか、でも変わってきます

【ルールを整理しよう】

①人は「生命力」で生きる

②生命力0=「死」

③元気とは

・その時の100%

・100%に近づいている(回復中)

④病気とは

・100%より低いところにいる

・病的に下がり続けている

⑤病気の時には色んな異状があらわれる

→肩が凝ってる、足が冷えてる、元気が出ない、食欲がない、頭が痛い、お腹が痛い、、、、

【見えないモノを見る】

「ちから」って見えないんです

私たちは「ちから」によって何かが起こっている「物質」「物体」を見ているだけなんですね

例えば

水力発電は

水が流れるさまを見て「水力」があると理解して

電化製品が働くさまをみて「電力」があると認識できます

風力も、風そのものが見えているわけではなく

風によって舞う「木の葉」をみて、「風が吹いている」と判断します

「物」を通して「見えないチカラ」を見ます

生命「力」もみえません

なので、これも「物」を通してみていきます

「足が冷たい」

→「冷たい足」という物質があります

ここからわかるのは

「足まで温める、という生命力が足りていない」

「足が温まった」

→「温まった足」という物質にかわりました

つまり

「足を温められるくらい生命力が回復した」

ということです

冷たい足にホッカイロをあてても、またすぐ戻ってしまうけど

温めるチカラが回復すれば、その後はずっと温かいですよね

この考え方がわかってくると

「慢性の肩こり」

→肩の筋肉の緊張をほどけない生命力なんだな

という発想を持てるようになり

肩こり→整体

ひざ痛→整形外科

耳鳴り→耳鼻科

お腹痛い→内科

肌荒れ→皮膚科

じゃなくて

全部、生命力!!

となるわけです

次回は、生命力が低下した時に出る

色んな異状の見つけ方についてお話しますね

【シンプル イズ ベスト!】

南の谷の鍼灸院 南谷望

いのちのおはなし

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

先日、友人から絵本をすすめられました

いのちのおはなし

日野原重明(著)

講談社

95歳のお医者さんが10歳(小学4年生)のクラスで

いのちについてお話をします

「いのちは、どこにあると思いますか?」

心臓!あたま!体ぜんぶ!

と、いろんな意見が出ますが

先生からのこたえは

「いのちは、きみたちのもっている時間だと言えますよ。」

「いまきみたちは、どのようにでもつかえる自分の時間をもっている。

時間をつかうことは、いのちをつかうことです。」

95歳の先生が30人の子どもたちのために

自分のじかんを、いのちをつかって伝えてくれました

というおはなし

「いのちを削って」

とか

「いのちをすり減らして」

なんて言い方があるけれど

あぁ、私たちは「時間」という形でいのちを「つかっている」んだな

そして、つかい方は自分次第だな

って思えました

ブログを読んでくださってるあなたも

治療を受けに来てくれるあのかたも

ここを選んで、時間を、いのちをつかってくれてるんだ、と

背筋が伸びる思いです

(あ、健康診断で2cm身長伸びてました 笑)

みなさんはどう生きますか?

何に時間をかけますか?

いのちを、どう使いますか?

絵本を勧めてくれた友人は、働く2児のママ

だれのために、どんな風に、どのくらい時間をつかうのか

読書の秋に、そんなことを考えさせてくれる絵本でした

【最近読書がぱたりと止まっていました】

南の谷の鍼灸院 南谷望

朝ヨガ続いてます!

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

昨夜の地震、みなさん大丈夫でしたか?

目黒区柿の木坂3丁目でも水道管が破裂して水があふれていたようですね

こんなご近所で・・・と心配になりましたが無事に止まって何よりでした

我が家はというと

棚の焼酎とワインボトルが揺れてカチャカチャと音を立て

テーブルの上のビールがこぼれそうで・・・

と、お酒の心配ばかりしてました(笑)

さてさて、朝ヨガですが

ちゃんと続いています!

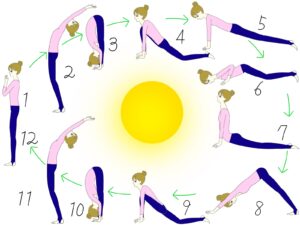

【ドキドキの第1回】

初心者どころか、全く初めての経験なので呼吸方法と基本の立ち方(山のポーズ)を教わり、見よう見まねで「太陽礼拝」をやってみました

この「太陽礼拝」は12個の連続したポーズをとりながら

「一日のはじまりに太陽に挨拶し、その恵みに感謝する」

という意味があるそうです

ラジオ体操みたいなもので、全身のいろんな筋肉をバランスよく使えます

【いきなり立ちはだかる壁】

なんとなくストレッチみたいな感じで楽しく体を動かしてみたものの

見よう見まねでやった太陽礼拝は全く覚えられず

仰向けで練習した呼吸は、立ち上がって動き始めると上手くできず(笑)

それでもめげずに、次のレッスンまでは毎日の朝晩に呼吸の練習をしました

が、これも、先生の声掛けに従ってやってた時は

「なんかできた気がする!!」

と思ったのに、ひとりでやると

「あれ?こんなだっけ??」の連続でした

【待ちに待った第2回】

呼吸がうまくいかなかったことを相談すると

「数年やってたら慣れます(笑)」

とのこと!

「筋肉を使うのと、その上に成り立つ力を抜くのバランス(陽と陰)」

と教えてくれて、なんだかすごく腑に落ちました

動と静

緊張と弛緩

呼気と吸気

そんなことを考えながらの「太陽礼拝」

やっぱり動きはバラバラだけど(笑)

2つ目の両手を上に伸ばすポーズと

下半身も大きく使う応用編も教わりました

久々に筋肉がプルプルするやつを体験し

明日の筋肉痛はほぼ確です・・・(明後日だったらどうしよう)

【技術を習得することは】

こういう技術を習得することって、それ自体が「目的」ではなくて

その技術を使って、できることが増えるという結果にたどり着く「手段」になるんですよね

ヨガを習う

↓

ヨガの動きを覚える

↓

・筋力アップと筋肉の柔軟性が得られる

・呼吸を通して全身の気の流れを感じられるようになる

・毎朝の運動習慣になる

・ヨガを通して瞑想する時間がとれる

↓

良いことたくさん!!

なんかうまく伝えられないんですが(笑)

例えば他にも

『英会話を学ぶ』

↓

英語を話せるようになる

↓

英語を話す国の人たちと、交流が持てる

↓

自分が今までの人生で触れてこなかった価値観に出会える

とか

『鍼灸の技術を習得する』

『栄養学の知識を身につける』

↓

鍼灸治療、栄養指導ができるようになる

↓

元気な人が増える!(最高!!)

ってことなんですよね

【自分の生活の一部に落とし込むこと】

健康も美容も一日にしてならず!

週に1回のレッスンの時だけやるんじゃなくて

自分の生活の一部になって初めて、技術は『身につく』んですよね

ヨガ生活、どっぷりハマってみようと思います☆

私が教わってる先生は

今のところ知り合い限定でレッスンしているみたいですが

とっても優しくていい先生なので

ご興味ある方はお声かけください^^

【やる気満々のヨギ鍼灸師】

南の谷の鍼灸院 南谷望

元気lab「カラダの取説」⑪

こんにちは

南の谷の鍼灸院

鍼灸マッサージ師 南谷望です

先週のブログで宣言した通り

始めましたよ!朝活ヨガレッスン!!

某アニメの劇場版TV放映後ということもあり

「呼吸の大切さ」や「細胞すみずみまで意識をいきわたらせる」

なんて話もしてくれて

ヨガと東洋医学の共通点をたくさん感じられました

とっても楽しくて気持ちよくて

これなら続けていけそうです

さてここからは

元気labシリーズのつづきです

バックナンバーはコチラ→元気lab カラダの取説

前回は

からだを動かすエネルギーの源が『生命力』

生命力が低下している→病気

生命力が回復している→元気!!

と考えましょう、というお話でしたね

そして、下がってしまった生命力を回復するにはどうすればいいの?

というあなたに

お家で作れる秘密道具のご紹介です!!(やったね☆)

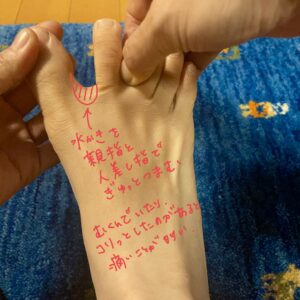

材料はたったの2種類

つまようじ 7本

輪ゴム 1本

これだけです

これを一つにまとめると

はい完成!!

その名も『元気棒』です^^

真上から見るとこんな感じ

7本っていうのがちょうどいいみたいですね

【持ちかた】

親指と人差し指で元気棒の上の方を軽くつまむ

中指を伸ばして先端に向かって指を添わせる

この時、指先は元気棒の先端とぴったりそろえるか

中指か少し出るくらい

この持ち方で、手首を使ってミシンのようにトントンと上下に動かします

【つかいかた】

まずは自分のカラダをすみずみ触って、硬いところや痛いところなど見つけます

自分にやるときは、利き手と反対側の肩の状態をチェックしておきましょう

そして、硬さなどの異状がある側の腕(肘から手首まで)に元気棒をトントン

気持ちよいくらいの軽さで。ちくちくしないくらい

しばらくトントンしたら、さっき硬かったところを再びチェックするとどうでしょう?

ちょっと変わった感じがしますか?

やったところの肩だけでなく、全身の状態が変わっていないか確認してみましょう

変化を感じにくい人や、自分のカラダの異状を読み取る力がまだ弱い人もいますが

腕への刺激が「全身に伝わる」「生命力に影響を与える」というイメージを持って

「生命力回復しろ~」「元気になれ~」と考えながら続けてみてくださいね

よく分からなかったら、ぜひ質問してください

実演しますので^^

【全集中の呼吸を練習中】

南の谷の鍼灸院 南谷望